自由、责任和信息

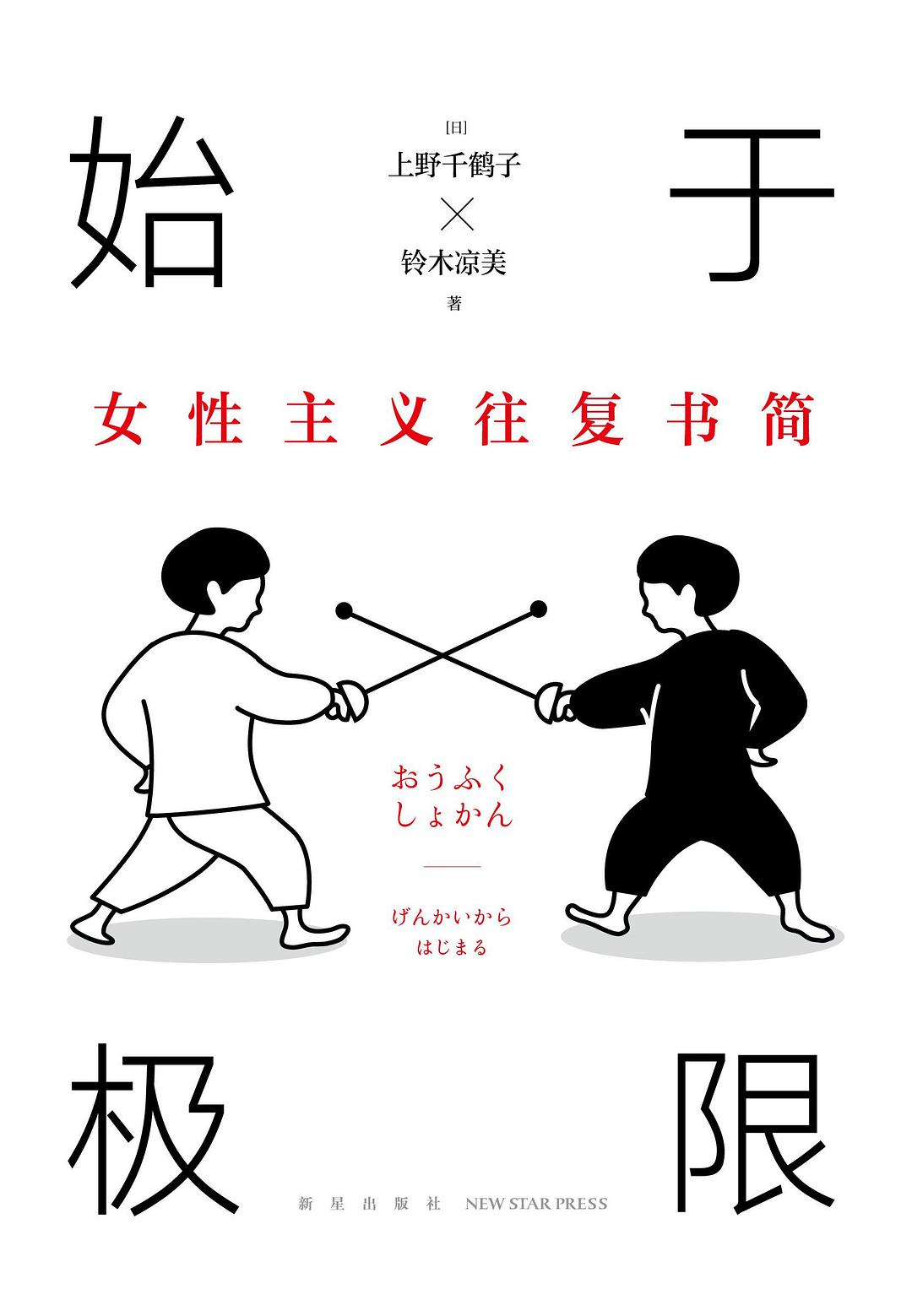

最近在《始于极限 : 女性主义往复书简》中看到这样一段话:

自由主义的自我负责理论有一个前提:个人在完全知情的情况下是可以自由进行自我决定的主体。但这是一个神话(毫无根据的幻想)。承认自己是“结构”暴力的受害者绝非溃败(不过是直视现实,没有自欺欺人罢了),若你基于“主体”的选择,调动手头的所有资源(无论资源多么有限),想办法生存下去,那就值得称赞。

自由主义有个经典的观点“自我负责”,它认为每个人都可以自由选择自己的生活,而既然选择是自由的,那么无论结果如何,责任都得由自己来承担。

理论的起点是自由,终点是责任,中间穿插着一个重要的东西:信息。

自由主义者相信,只要掌握了足够的信息,人们就能做出理性的选择,从而对自己的命运负责。这一切看起来很合理,但问题也正是在这三个词之间的关系上。

自由意味着选择的权利,意味着你可以按照自己的意愿行事。但在现实中,自由真的这么纯粹吗?

当你站在众多选择面前,似乎可以随心所欲地做决定,但这些选择背后是无数的制约。社会、家庭、教育背景,甚至你无法预见的意外,都会限制你的选择。

每个人在自由选择时都能完全知情,这个前提本身就不现实。信息的获取从来不是均衡的,有的人生下来就能接触到优质的教育和丰富的资源,而有些人连最基本的生存信息都难以获取。这种不对称,早已注定了自由的边界。

接着说说“责任”。人凭借个人自由做出了选择,就得为此承担后果。这个逻辑似乎合情合理,但其中忽略了一个重要的事实,当一个人的选择受到外部环境的极大限制时,他真的能对选择的结果完全负责吗?

比如,一个出生在贫困家庭的孩子,他所能选择的学校、工作机会、生活方式,往往早已被他的社会环境所限制。他的所谓自由选择,实际上是有限度的,他需要为此承担责任也因此变得复杂起来。

在自由和责任之间,理论上信息越充分,选择越自由,责任也越明确。但问题在于,信息从来不是完备的,也从来不会自动送到你手上。即使在现代社会,信息的传播和获取仍然受到诸多限制。

有些信息被刻意隐藏,有些信息被扭曲,还有一些信息因为技术壁垒或社会阶层的差异而难以传递到需要它的人手中。人在知情的情况下做出选择,这个“知情”往往是相对的。信息的不对称,导致了选择的不平等,从而让责任也变得模糊。

面对自由、责任和信息之间的复杂关系,不同的人会做出不同的选择方式。

有的人面对现实的残酷和无奈,选择了抱怨,仿佛生活中的一切不公都是命运的不仁。每天在抱怨声中度日,似乎成了他们为数不多的发泄渠道。抱怨本身是一种宣泄,让人觉得自己并非完全被动,但这种方式终究无法改变什么。久而久之,抱怨成为一种习惯,生活也就在无尽的抱怨中逐渐失去了色彩。

有的人干脆选择放弃。他们看透了自由的虚妄,看透了信息的有限,看透了责任的沉重,索性什么都不再争取,不再努力。他们放下了手中的一切,任由生活将自己推向哪里,就接受哪里。放弃虽然听起来是一种消极的选择,但对某些人来说,这也是一种解脱。至少在他们看来,与其在无法改变的现实中苦苦挣扎,不如索性随波逐流,让自己在这无尽的浮沉中找到片刻的安宁。

有的人认清了现实,意识到个人力量的有限,选择了与现实妥协。他们明白自己无法改变大环境,无法左右外部世界的规则。于是,他们在内心与外界之间找到了一个平衡点。他们不再试图改变无法改变的东西,而是选择了在既有的条件下,为自己争取一丝生存空间。

还有的人,即便认清了现实的严苛,承认了自身的无力,依然不愿轻易屈服。他们知道信息是有限的,知道自由是相对的,知道责任是沉重的,但仍然选择努力与现实进行博弈。在他们眼中,不管努力最终能带来多大的改变,他们依然相信,只要还在努力,就还没有彻底失败。

在这些不同的选择之间是否存在高下之分?是否选择妥协的人比选择抗争的人更现实?或者选择抗争的人比选择放弃的人更有勇气?谁又能说明哪种选择才是最好的?

如果觉得内容不错,欢迎你点一下「在看」,或是将文章分享给其他有需要的人^^

相关好文推荐:

0条留言