杂言新说——你真的可以“以10倍速吸收油管上知识”吗?

中学时期自己特别喜欢看一本杂志《格言》,它每期第一篇文章总会对一句大家耳熟能详的格言从另一个角度进行解读。当你知道早起鸟儿有虫吃时,它会告诉你早起的虫子被鸟吃。如今你每天会接触到大量的信息,看完之后你是否只会点头称赞,或者摇头say no。杂言新说是我希望可以让你看到一篇文章的同时,还能和我一起从不同的角度来对它进行思考。

建议你可以先点击下面的链接,阅读完将要新说的原文,再接着读新说内容。

打开YouTube,我们仿佛站在人类知识的宝库门前。这里汇聚了各领域顶尖学者的深度讲座、行业大咖的实战分享、冷门技能的详细教程,堪称全球最优质的免费知识平台之一。但随之而来的痛点也同样尖锐:动辄1小时以上的视频时长、夹杂着闲聊与重复的冗余内容、核心信息藏在海量片段中,让人望而却步。

于是,“如何以10倍速吸收油管知识”这类标题总能精准击中焦虑的学习者。ListenHub的10分钟播客化提炼、TLDW的精彩片段标记,这些工具确实解决了“找信息难、耗时间长”的问题,但我们真的能靠着工具实现“10倍速吸收知识”吗?

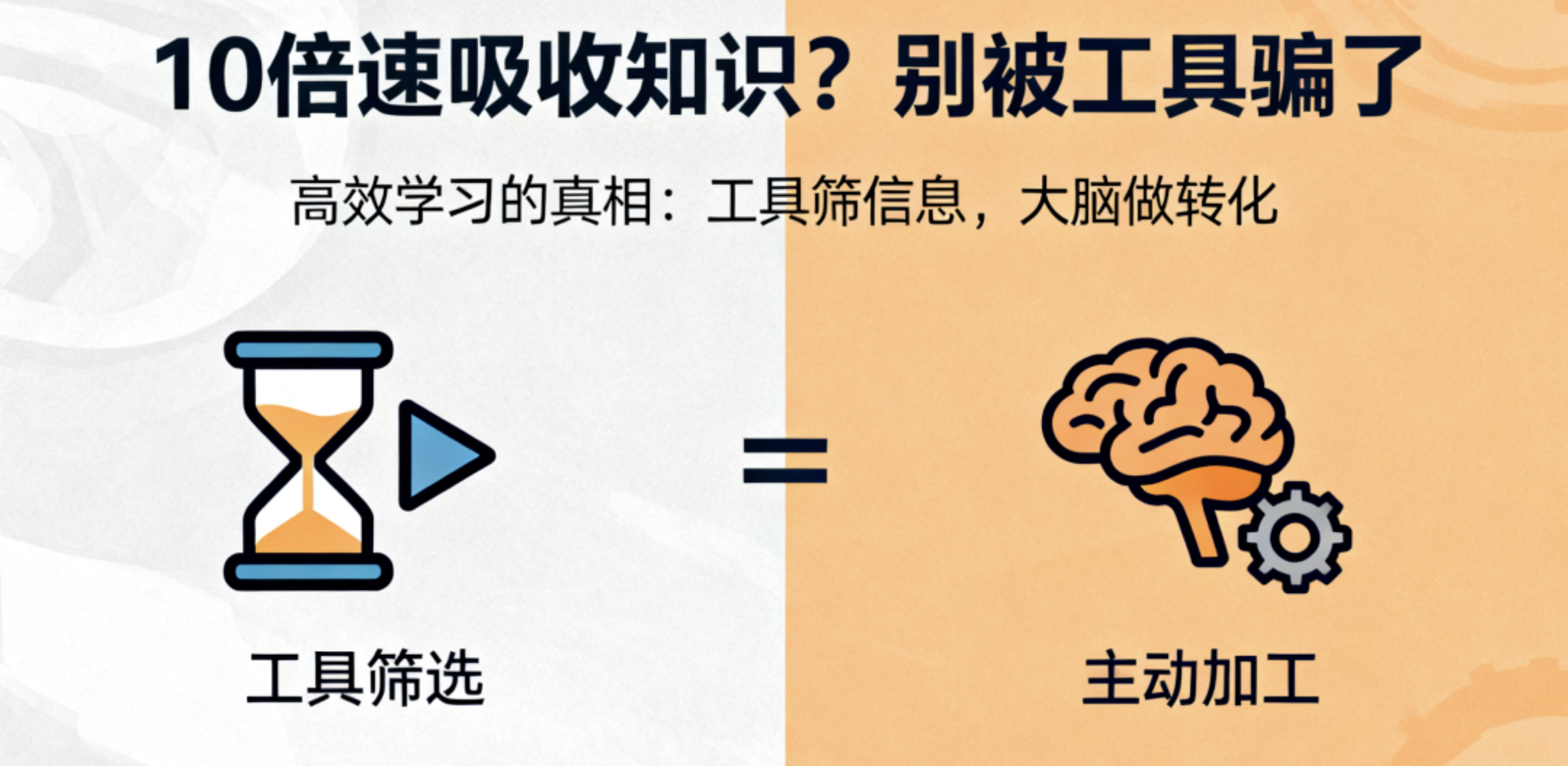

答案恐怕是否定的。工具能帮我们高效筛选信息、节省时间,却无法替代知识吸收的核心环节。今天,我们就来拆解“工具省时间”与“真正吸收知识”的本质差异,戳破效率神话背后的学习真相。

一、工具的本质:做知识的“筛选者”,而非“转化者”

在信息爆炸的时代,我们面临的首要问题不是“知识太少”,而是“筛选太难”。YouTube上的长视频,本质上是为了适配视频平台的传播逻辑和创作者的表达习惯——为了保持观众注意力,创作者需要铺垫、举例、互动,这些内容对于只想获取核心信息的学习者来说,就是必须付出的“时间成本”。

ListenHub和TLDW这类工具的出现,恰好切中了这个痛点。它们的核心价值,是通过AI技术对视频内容进行二次加工,帮我们完成“去芜存菁”的工作。

ListenHub将长视频压缩为10分钟的播客,本质是适配场景的信息重构。对于通勤、健身、做家务等“非视觉场景”,文字和视频都不便接收,而播客形式能让我们利用碎片化时间“听知识”。它解决的是“时间利用效率”问题:同样是1小时,你可以听完6个压缩后的核心内容,而不是只盯着一个完整视频。但这并不意味着你吸收了6倍的知识,只是接触到的“信息密度”提高了。

TLDW的精彩片段标记功能,则是精准定位的信息检索。它根据用户关注的主题,在进度条上标注关键片段,让你跳过无关内容,直接直达核心。这就像看一本书时,有人帮你划出了重点段落,省去了逐字逐句翻阅的时间。但划重点不等于读懂书籍,标记片段也不等于理解知识——你只是少走了“找重点”的弯路,却依然要面对“理解重点”的挑战。

我们可以用一个生动的比喻理解工具的作用:知识就像散落在沙漠里的黄金,YouTube视频是包含黄金的沙堆,而ListenHub和TLDW是高效的淘金工具。没有工具时,你需要徒手筛沙,耗时耗力还可能错过黄金;有了工具,你能快速分离出含金的沙子,节省大量时间。但工具只能帮你“找到含金的沙子”,却不能帮你“把沙子炼成纯金”——而这“提炼”的过程,才是知识吸收的核心。

工具的本质是“信息筛选工具”,它能提高获取知识原材料的效率,却无法完成知识的理解、记忆与转化。那些被津津乐道的“10倍速”,其实只是“信息获取速度”的提升,而非“知识吸收效率”的飞跃。

二、知识吸收的真相:没有捷径,只有“主动加工”的闭环

为什么工具无法实现“10倍速吸收知识”?因为真正的知识吸收,从来不是“被动接收信息”,而是一个需要主动参与的复杂闭环——包含理解、关联、记忆、输出四个核心环节,每个环节都离不开个人的认知投入,无法被工具替代。

-

1. 理解:工具给你“结论”,却不给你“逻辑”

工具提炼的核心内容,本质上是“结论性信息”。比如讲解“复利思维”的视频,TLDW可能标记出公式、案例、核心观点等片段,ListenHub也会把这些结论压缩进10分钟播客。但你听到的只是孤立知识点,很难理解背后的逻辑链条。

创作者花费大量时间铺垫的“为什么复利思维重要”“公式如何推导”“案例背后的底层逻辑”,这些“过程性信息”往往会被工具过滤。而理解知识的关键,恰恰在于这些“过程”。只看结论,你可能记住公式,却未必明白“为什么时间是复利的核心变量”,自然无法灵活运用。

-

2. 关联:工具给你“新知”,却不给你“旧知链接”

知识的吸收,本质是“新知与旧知建立关联”的过程。就像搭建积木,旧知是基础,新知是新增积木,只有找到合适连接点,新知才能融入知识体系。这个过程具有极强的个人主观性,工具的标准化提炼无法替代。

比如学习“短视频脚本创作”的核心知识点,有公众号写作经验的人会自然关联“文章标题吸引读者”的技巧,理解“黄金3秒法则”背后“注意力捕捉”的共同逻辑;而新手可能只是记住法则,却不知如何应用。没有个性化关联,新知就只是认知海洋里的孤岛,难以转化为解决问题的能力。

-

3. 记忆:工具帮你“省时间”,却省不掉“记忆沉淀”

心理学中的“遗忘曲线”告诉我们,新知识在接触后24小时内会快速遗忘,只有通过反复强化,才能转化为长期记忆。这需要时间和主动复习,工具无法替代。

很多人误以为用工具快速获取核心信息就算“学会了”,但没有复习沉淀的知识,就像沙子上的脚印,很快会被冲刷掉。通勤时听完Python数据分析的播客,若之后没有练习复习,一周后可能只记得几个零散术语,真正需要时依然无从下手。知识吸收需要时间发酵,就像酿酒,唯有足够沉淀,才能从“生涩原料”变成“醇厚美酒”。

-

4. 输出:工具给你“输入”,却无法帮你“输出”

学习的终极目的是“运用知识解决问题”,检验知识是否真正被吸收的唯一标准是“输出”——无论是复述知识点、写总结文章,还是用学到的方法解决实际问题。

工具能帮我们高效输入,但输出必须由自己完成。输出是对知识的二次加工和深度内化,当你试图复述时,会发现自己理解并不透彻;当你动手实践时,会遇到工具没提到的细节难题。这些“卡壳”的地方,正是知识吸收的关键突破口。没有输出的学习,就像只吃不消化的肠胃,再多元的输入也无法转化为自身能量。

工具本身没有问题,问题在于我们对工具的认知和使用方式。让工具成为知识学习的“助手”,解决“信息筛选”和“时间节省”的问题,而我们将节省下来的时间,投入到“理解、关联、记忆、输出”这些核心环节中。真正的高效学习,是学会与工具共生:用工具筛选信息、节省时间,用大脑进行深度思考、完成知识转化。

当你不再追求表面的“速度”,而是专注于学习的“深度”,你会发现,所谓的“10倍速”,从来不是工具赋予的,而是在深度思考与持续实践中,自然形成的能力飞跃。

如果觉得内容不错,欢迎你点一下「在看」,或是将文章分享给其他有需要的人^^

相关好文推荐:

0条留言