为什么人类的大脑天生不喜欢“思考”?

你有没有过这样的经历?

坐在书桌前,打算认真学习,结果不到五分钟,你的手就开始不自觉地摸手机。

打开一本书,才看了两页就感觉脑袋发胀,想去倒杯水。

面对一个复杂的问题,第一反应不是“我来试试”,而是本能地想:“算了吧,先过会儿再说。”

你以为这是你不够自律,实际这是你的大脑在“保护你”。

大脑天生就是一个节能专家,它的目标从来不是让你思考,而是让你存活得更久。

而思考对大脑来说,是最昂贵的行为之一。

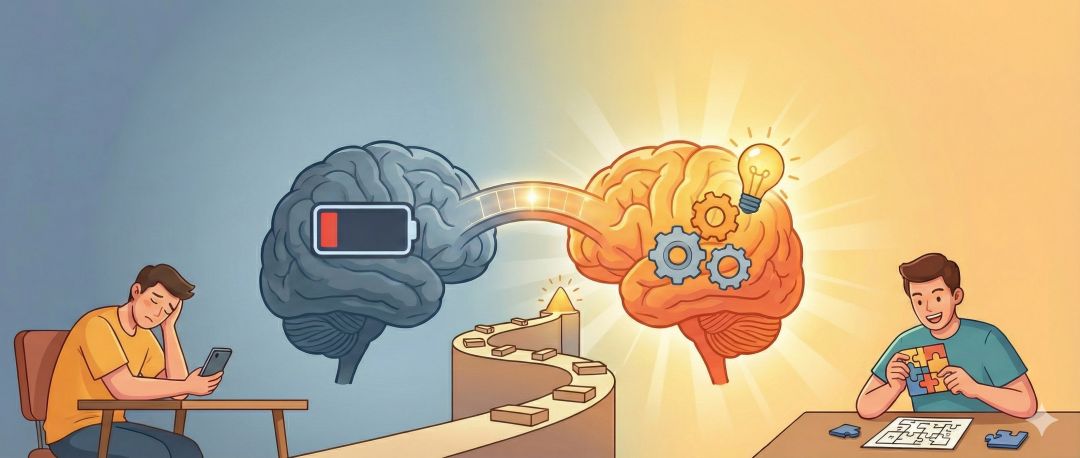

如果你将大脑想象成一部手机,大脑的默认设置就是“省电模式”。

它只有在占便宜、避免损失、或无法逃避的时候,才会愿意费劲去运转。

我们换一个角度来看“思考”这件事:

当你在思考一个问题时,大脑要做的事情比你想象得多得多:

• 你要保持注意力

• 你要从记忆中找到相关知识

• 你要分析、判断、比较

• 你要把当前问题和已有经验联系起来

• 你还要同时过滤掉干扰(比如手机、声音、情绪)

这些活动全都要卡在你“有限的工作记忆”里一起运行。

这就像让一台旧电脑同时开 20 个软件。卡到你怀疑人生。

所以当你觉得“我怎么一下子就累了”,那不是你不行,而是生理结构就被这样设计。

想象一下你喜欢做的事:

• 玩游戏时连续三小时都不觉得累

• 刷视频可以一集接一集

• 追剧看到凌晨 3 点还很精神

这些都比“学习一个公式”轻松太多,但是为什么?

因为这些活动不需要你真的思考,它们主要靠自动化反应、情绪刺激、强反馈来驱动。

你不是主动投入,是被外部刺激“推着走”。

而学习恰恰相反,学习要求你:

• 抬起思考系统

• 主动处理信息

• 主动解决问题

• 主动构建理解

它需要你从“自动驾驶模式”切换到“手动驾驶模式”。

这时你当然会觉得累,任何人都会和你有相同的感觉。

话虽如此,你有没有发现一个很有意思的现象。

虽然你的大脑不喜欢思考,可当你解决某个问题时却会感到快乐?

比如:

• 你终于搞懂一个数学题的时候

• 你解决了一个代码 bug 的那一刻

• 你突然想通一个道理的瞬间

• 你卡了很久的问题突然被你攻破

你会有那种“顿悟感”,那种“终于明白了”的爽感。

这就是为什么很多人喜欢解谜、喜欢逃脱游戏、喜欢打某些需要策略的游戏。那种“解出来了”的快感,是大脑给你的奖励。

所以重点来了,大脑讨厌“思考的过程”,但喜欢“思考带来的成果”。

换句话说,它不喜欢“爬山”,但它喜欢“站在山顶的感觉”。

这就是学习的本质矛盾。

此时你是不是会想,怎样可以让大脑愿意思考?

既然思考本质上是痛苦的,你该怎么办?

你必须让大脑觉得:“这个问题,我可能能解决。”

问题不太难,也不太简单,而是那种“再努力一下,我应该能搞定。”

回忆一下,你是不是只有在这种挑战下,才会愿意继续往前走?

• 太简单,你会觉得无聊

• 太难,你会觉得放弃

• 只有刚刚好的难度,你才会投入

学生也一样。成年人也一样。你的大脑也一样。

学生不喜欢学习,并不是因为不喜欢学习本身,而是不喜欢学习带来的挫败感。只要让他们体验到“我可以成功”,他们就会主动投入。

不用更努力,你只需要把任务拆成“不太痛苦,但能看见进步”的小问题。每一次小成功,都会让你往前走一步。自然而然,你便有了学习的动力。

如果觉得内容不错,欢迎你点一下「在看」,或是将文章分享给其他有需要的人^^

相关好文推荐:

从聊天机器人到“会自己干活”的通用人工智能:OpenAI 的五级进化路线

0条留言